Blog

Sport Inside – der Blog

Willkommen bei Sport Inside, dem Blog vom Fairplay Sporthandel! Sport Inside ist deine Anlaufstelle für spannende und verständliche Informationen rund um die Themen Sport, Fitness und Gesundheit. Wir bieten Einblicke in verschiedene Sportarten, berichten über wissenschaftliche Erkenntnisse und neue Trainingsmethoden.

Außerdem haben wir zahlreiche Work-outs und Übungsanleitungen zusammengestellt, um dich beim Erreichen deiner sportlichen Ziele zu unterstützen!

Von einer Garagenidee zu einer international beachteten Sportart – die Erfolgsgeschichte von Teqball gleicht einem Raketenstart. In diesem Beitrag schauen wir uns an, was Teqball so besonders macht und warum es nicht nur für Fußballer attraktiv ist!

Wir helfen dem Osterhasen! Deshalb haben wir 10 Geschenkideen für kleine und große Sportler zusammengestellt. Kinderfahrzeuge, Bewegungsspiele oder Krafttrainingsgeräte – da ist für jeden etwas dabei. Überrasche deine Lieben zu Ostern oder auch danach!

Auch wenn es im ersten Moment so klingt: Strukturbodenplatten sind keine neue Form der Wohnzimmergestaltung. Was aussieht wie die Alpen in Miniaturformat, ist tatsächlich eine innovative Möglichkeit,

Den Jahresbeginn nutzen viele Menschen, um sich neue Ziele zu setzen. Wir haben eines schon erreicht! Unser neuer Fairplay Shop mit vielen Verbesserungen in Sachen Design, Struktur und Navigation ist fertig und wartet darauf entdeckt zu werden.

Das Thema Dehnen ist so komplex wie individuell. Hinsichtlich der Methode, dem richtigen Zeitpunkt und der Intensität gibt es unterschiedlichste Herangehensweisen und Meinungen. Wir stellen hier die gängigsten Dehnmethoden vor!

Der Gymstick ist ein Fiberglasstab, an dessen Enden Tubes befestigt sind. Damit lassen sich eine Vielzahl von Übungen durchführen. Vor allem die Muskeln im Schulterbereich und die Core-Muskulatur können von dem Krafttraining profitieren. Mit 10 Übungen wollen wir euch das interessante Trainingsgerät vorstellen.

Als die deutsche Nationalmannschaft im Jahr 2006 begann, mit Fitnessbändern und Faszienrollen zu trainieren, waren die Vorbehalte groß. Mittlerweile hat sich Functional Training als Trainingsmethode fest etabliert. Wir haben Prinzipien, Vorteile und Trainingstipps zusammengefasst.

Das Slackfit-Konzept bietet die ideale Balance zwischen einem effizienten Ganzkörper-Workout und ungeahntem Spaß an der Bewegung. Wie du Koordination, Reaktionsgeschwindigkeit und Körpergefühl mit viel Spaß trainieren kannst, zeigen wir hier.

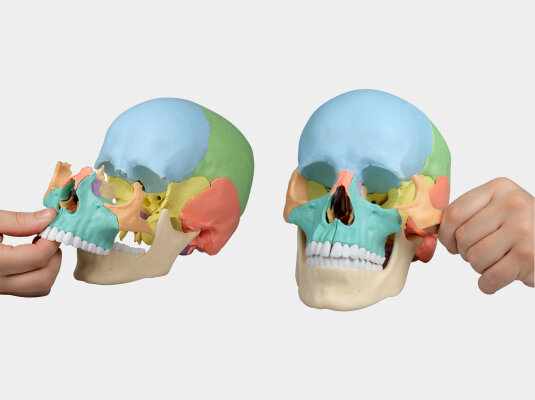

Wo genau befindet sich das Septum und wofür brauchen wir die Cochlea? Die Anatomie des menschlichen Schädels ist so einzigartig wie komplex. Um den Aufbau und die Funktionalität besser verstehen zu können, lohnt es sich, sie greifbar zu machen – anhand anatomischer Modelle.

-fuer-ostern.jpg)